Wer verdient am Essen?

Zwischen Feld, Supermarkt und Gasthaus: Eine aktuelle Studie zeigt auf, wie sich die Anteile der Wertschöpfungskette bei Lebensmitteln in Österreich verteilen.

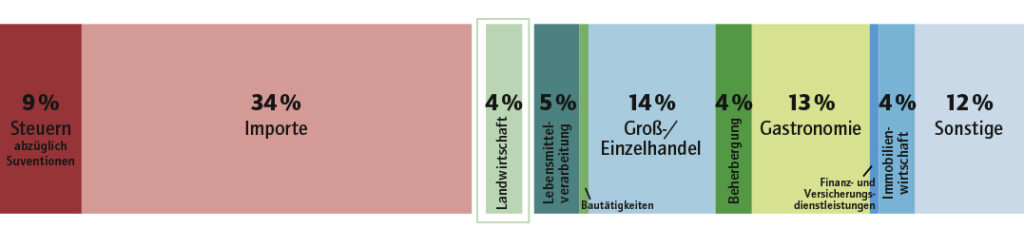

Die Diskussion um Lebensmittelpreise wird derzeit mit vielen Emotionen aber wenigen Fakten geführt. Schnell ist die Landwirtschaft als vermeintlicher Preistreiber ausgemacht. Doch neue Analysen des Wirtschaftsforschungsinstituts WIFO zeichnen ein anderes Bild. „Wenn wir über Lebensmittelpreise sprechen, dann müssen wir auch darüber sprechen, wer wie viel davon bekommt und wer die Lasten trägt“, erklärt WIFO-Ökonom Franz Sinabell. Die aktuellen Berechnungen seines Instituts zeigen: Nur vier Prozent des Endpreises eines Lebensmittels bleiben im Agrarsektor. „Die Landwirtschaft steht am Anfang der Wertschöpfungskette – aber am Ende der Gewinnverteilung im Lebensmittelsektor“, betont Franz Waldenberger, Präsident der Landwirtschaftskammer.

„Die Bäuerinnen und Bauern sind keine Preistreiber.

Von 100 Euro, die Konsumenten für Lebensmittel ausgeben,

bleiben nur vier Euro in der Landwirtschaft.“ Franz Sinabell

Verteilung der Wertschöpfung

Haushaltsausgaben für Nahrung und Getränke in Österreich

Die neuen WIFO-Daten machen klar: Die Landwirtschaft ist nicht der Preistreiber –

der Anteil der Bäuerinnen und Bauern an der Wertschöpfungskette beträgt nur vier Prozent.

Quelle: WIFO

Nur zehn Prozent des Einkommens für Lebensmittel

Österreich liegt im europäischen Vergleich preislich im Mittelfeld – nicht billig, aber auch keineswegs überteuert. Vor allem bei Milch, Fleisch und Brot sind andere Länder teurer, oft mit geringerer Qualität. „Wir vergleichen hier nicht nur Preise, sondern auch Systeme“, betont Sinabell. Österreich punktet mit einem hohen Bio-Anteil, strengen Standards und einer überdurchschnittlichen Produktqualität.

Während Konsumenten nur etwa zehn Prozent ihres Einkommens für Lebensmittel ausgeben – der drittniedrigste Wert in der EU –, bleibt für die Erzeuger oft nur ein Bruchteil übrig. Bei Brot fließen weniger als fünf Prozent des Regalpreises an den Landwirt, bei Milchprodukten rund ein Drittel, bei Butter etwa 28 Prozent. Der Rest verteilt sich auf Verarbeitung, Transport, Handel, Verpackung und Steuern.

Preissteigerungen durch Energie, Löhne und Transport

Die Preissteigerungen der letzten Jahre sind laut WIFO nicht von der Landwirtschaft verursacht, sondern in den Bereichen Energie, Löhne und Transport. Trotzdem trifft der Kostendruck die Bauern am härtesten. „Die Landwirtschaft trägt diese Kosten mit, kann sie aber nicht entsprechend weitergeben. Die Preise werden am Weltmarkt und nicht in Österreich bestimmt“, erklärt Sinabell.

Waldenberger warnt, dass dieses strukturelle Ungleichgewicht langfristig auch die Versorgungssicherheit gefährde: „Die Versorgungssicherheit beginnt am Feld – und sie endet dort, wo der Bauer aufgeben muss, weil sich die Arbeit nicht mehr lohnt.“

Staatliche Eingriffe ohne nachhaltige Wirkung

Die politisch angeheizte Diskussion um angeblich zu hohe Lebensmittelpreise sieht der Kammerpräsident besonders kritisch, da das „ständige Trommeln“ der heimischen Wirtschaft schade: „Die öffentliche Debatte bremst den Absatz, drückt die Erzeugerpreise und verunsichert die Konsumenten.“ So habe sich das bis Mitte des Jahres positive Konsumklima im Lebensmittelsektor seit der Preisdeckel-Diskussion deutlich eingetrübt.

Staatliche Eingriffe wie Preisobergrenzen oder Mehrwertsteuersenkungen beurteilt Sinabell skeptisch. „Es gibt kein Beispiel in der EU, wo solche Maßnahmen nachhaltig gewirkt hätten“, sagt er. Sie seien teuer, schwer kontrollierbar und führten selten zu einer tatsächlichen Entlastung der Haushalte. Stattdessen brauche es mehr Transparenz und faire Marktbedingungen, um zu verstehen, wo Preissteigerungen entstehen und wie Wertschöpfung verteilt ist.

Das WIFO empfiehlt den Aufbau eines Preismonitoring-Systems nach französischem Vorbild. Dabei würden regelmäßig Preise und Margen entlang der gesamten Lebensmittelkette erhoben – von der Produktion bis zum Handel. „Transparenz ist kein Selbstzweck. Sie schafft Vertrauen, ermöglicht informierte Entscheidungen und verhindert falsche Schuldzuweisungen“, betont Sinabell.

Konsumenten entscheiden mit jedem Griff ins Regal

Auch Waldenberger unterstützt diesen Ansatz: „Die Landwirtschaft braucht keine Almosen, sondern faire Marktbedingungen. Eine nachvollziehbare Preisbildung entlang der gesamten Kette würde zeigen, wer wirklich vom Essen lebt – und wer nur daran verdient.“

Neben Politik und Wirtschaft sieht Waldenberger auch die Konsumenten in der Verantwortung. „Mit jedem Einkauf entscheiden sie, welche Landwirtschaft sie unterstützen – regional oder global, nachhaltig oder billig.“ Wer bewusst zu heimischen Produkten greife, stärke nicht nur die Bäuerinnen und Bauern, sondern auch Umwelt, Arbeitsplätze und regionale Kreisläufe: „Ohne faire Preise für Bauern gefährden wir zudem die Versorgungssicherheit langfristig. Bewusste Kaufentscheidungen für heimische Lebensmittel sichern die Zukunft unserer Landwirtschaft – und damit das, was wir alle zum Leben brauchen: gutes, ehrliches Essen aus der Region.“

Wissenswert

Während sich die Lebensmittelpreise in Österreich zwischen 2019 und 2024 um 30,1 % erhöht haben, sind sie im EU-Durchschnitt laut Eurostat sogar um 34,3 % gestiegen. In Deutschland fallen die Preissteigerungen mit 36,8 % nochmals höher aus.

Gleichzeitig haben sich im selben Zeitraum die Preise für Wohnen in Österreich um 35,7 % erhöht. Allein die Energiepreise sind in fünf Jahren um 60,8 % gestiegen. Im Vergleich dazu ist das durchschnittliche Gesamtnettoeinkommen der österreichischen Haushalte im Zeitraum um 30,7 % gestiegen – und damit ähnlich hoch wie die Preise für Nahrungsmittel.

Bildquellen

- Header_Bild_neu: Foto: nadianb - stock-adobe.com